Alas rotas

Luna roja

Lenka Dángel

2024-07-09

Liz soltó un resoplido cuando ella y el Detective Palmer doblaron la esquina. El callejón estaba atestado de gente. Agentes, sanitarios, los ayudantes del forense, camellos, insomnes, vagabundos ociosos y varias chicas de la Calle Hammer se agolpaban a un lado o al otro del cordón, mientras las luces de unos cuantos coches patrulla giraban en silencio, llenando los rincones de luz.

‒Por Dios, pero si ya hay hasta periodistas… ‒bramó la ayudante, indignada.

‒Tranquila, se están encargando de ellos ‒repuso Palmer, con su calma habitual.

Era cierto. Jenkins, con su imponente barriga y su vozarrón de oso, amenazaba al gremio de carroñeros, puño en alto.

‒Hay que joderse, hay que joderse… ‒rezongaba una de las fulanas, mientras las otras asentían cabeceando‒. ¡No tenéis dignidad, tíos! ¡Sois peores que hienas! ¡Tened un poco de respeto, coño!

‒¿No es esa tu protegida, Will? ‒canturreó Liz, con una sonrisa sardónica.

‒Eso parece. Ve a hablar con los muchachos, yo sondearé al coro celestial.

Se dirigió con parsimonia al grupo de vocingleras. Palpó la cajetilla de tabaco, embutida en el bolsillo de la gabardina. Hacía al menos veinte años que no fumaba, pero siempre llevaba cigarrillos encima. Ayudaban a entablar conversación.

‒Buenas noches, señoras… ‒saludó, llevándose el índice a su ridículo gorro acolchado.

‒Hombre, mira quién aparece por fin ‒protestó la líder del grupo, una caribeña cuarentona de curvas generosas, embutida en un diminuto vestido rojo‒. ¡Ya iba siendo hora, coño! ¿Estabas durmiendo? ¿Eh? ¿O viendo El precio justo? ¿Te pesa el culo, Palmer?

‒No me pesa nada, Harriet ‒respondió él, conciliador, repartiendo pitillos entre la furibunda concurrencia‒. Simplemente no estaba de guardia. Pero he venido, ¿verdad?

‒A ver, cielo, que tampoco pasa nada si te pesa el culo, ¿sabes? Que ya no eres un chaval ‒concedió ella, mirándole con cierta lástima‒. Pero joder, Will, ¿cómo dejas algo así en manos de estos mamones? Jenkins no sabe ni dónde tiene el bigote, y ese cabronazo de Salas pasa más tiempo dando problemas a mis niñas que haciendo su trabajo.

‒Ese es mi trabajo, Harriet ‒respondió la voz cansada de Salas desde el fondo del callejón‒. Intentar que el barrio esté limpio.

‒¿Por qué no vas a limpiar el barrio de tu madre, desgraciado? ‒berreó la mujer, poniéndose de puntillas‒. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven si tienes pelotas!

‒Harriet, por favor… ‒suplicó Palmer, con infinita paciencia‒. Los chicos hacen todo lo que pueden. Y no ayuda en nada que les increpes así.

‒A esos les importa una mierda lo que pase al sur de la Calle Mason. ¡Una mierda les importa! ¿Verdad, chicas? Ni siquiera se dejaron ver cuando lo de… ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién es esa? ¡Eh, tú! Espera, espera… ¿es la novata? ‒masculló Harriet, incrédula‒. ¡Pero no me jodas, Will! ¿Qué tiene? ¿Trece años?

‒Tengo veintiséis, zorra ‒respondió Liz, lacónica, cruzando la cinta amarilla‒. ¿Tú ya tienes veintiuno? ¿Llevas encima el carnet?

Se hizo un silencio tenso mientras todas las chicas se miraban, confusas. Palmer soltó un resoplido, convencido de que la cosa iba a terminar a bofetadas. Para su sorpresa, Harriet miró a Liz de arriba abajo y estalló en una sonora carcajada.

‒¡Veintiuno, dice, la zalamera! ¡Me cae bien esta tipa!

El Detective sonrió. Admiraba el modo en que su nueva compañera, sin perder un ápice de mala leche, lograba ganarse a cualquiera que se le pusiera por delante. Ni él mismo, con todo el poder de las buenas maneras que le inculcara su abuela, conseguía caer en gracia tan deprisa. Liz le dedicó un rápido guiño, dio media vuelta y se aproximó a la escena, interrogando con un gesto de cabeza a Jenkins y Salas. Palmer apenas perdió un par de minutos más apaciguando a la exótica bandada de los tacones altos. Para cuando se unió al grupo de investigadores, la novata Dreyer estaba ya en condiciones de hacerle un resumen de la situación.

‒Llevaba su identificación encima ‒anunció, sin preámbulos‒. Cliodne Sídhe, se hacía llamar “Dafne”. Era bailarina exótica.

‒Ya. Como todas… ‒suspiró Palmer, metiéndose un caramelo de menta en la boca.

‒Solía trabajar en el Obsidian. Salas ha interrogado a la dueña, dice que era una chica muy tranquila, distante, como suelen ser las suyas. Nada de drogas, nada de novios entre la clientela, nada de líos. Hacía su trabajo, cobraba y se iba a casa. Vivía sola, en la 94. Ya han enviado a una patrulla allí, por si hubiera algo.

‒Una única puñalada ‒añadió Travis, el forense, en aquel tono suyo tan ceniciento como su cara‒. No hizo falta más.

Ignorando el crujido de sus rótulas, Palmer se puso en cuclillas, observando a la víctima más de cerca. El orificio destacaba, espeluznante sobre el pecho de la joven. Se apreciaba la carne quemada alrededor de la herida.

‒Nadie va por ahí con un cuchillo de hierro si no tiene en mente cargarse a un Sídhe ‒opinó Liz‒. Me juego la paga de un mes a que ha sido el mismo cabrón que se ventiló a las dos anteriores.

‒Si eso es cierto, tenemos un problema gordo ‒bramó Jenkins, a su espalda, secándose el sudor con un pañuelo inmenso. Seguramente, ya podía visualizar toda clase de disturbios entre la 90 y Saint Michel.

Palmer chasqueó la lengua. La chica había muerto con los ojos abiertos, fijos en el cielo. Eran enormes y violetas, contrastando con el pelo oscuro, casi azulado, y la piel de nácar.

‒Parece tan joven… Aunque, claro, con ellas nunca se sabe.

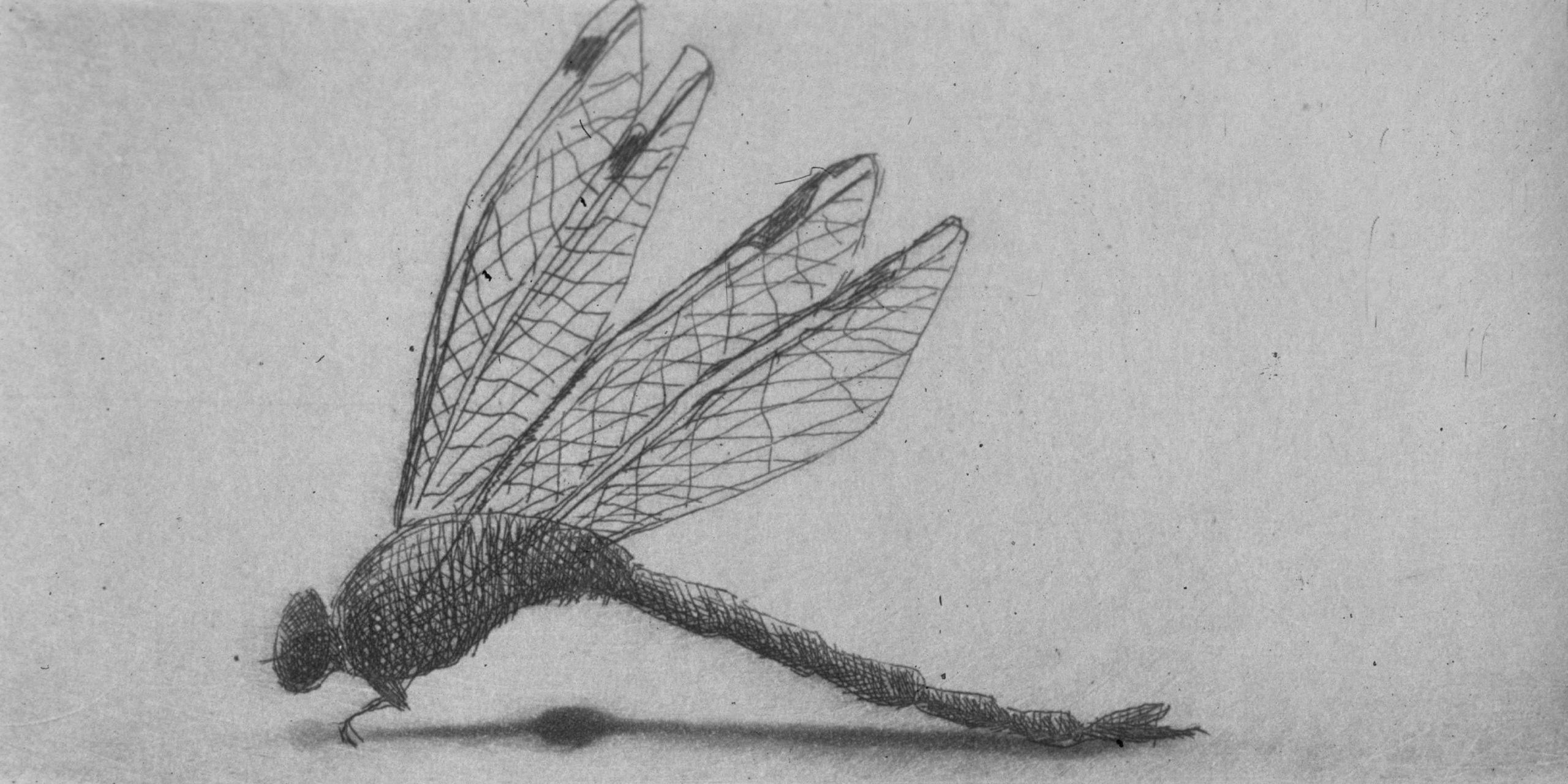

‒Lleva el tatuaje de la libélula, así que llegó en la segunda migración ‒informó Salas, consultando sus notas‒. Hará unos ochenta años. Intentaré averiguar más.

‒Imagínate… ‒murmuró Liz con amargura‒. Venir desde otro mundo para terminar así.

‒Le han roto las alas ‒intervino Travis, quitándose los guantes con un sonoro chasquido‒. Eso es nuevo. Además, falta una sección, y el corte es limpio. Parece que nuestro cazador ha decidido volverse coleccionista.

William Palmer se incorporó, conteniendo un gruñido. A su derecha, seguían agolpándose mirones, curiosos, reporteros y las chicas de la calle Hammer. A su izquierda, tras el segundo cordón policial, empezaban a verse cabelleras verdes, cabezas astadas, élitros iridiscentes, rostros graves y afilados de piel plateada.

‒Ya se ha corrido la voz, Jenkins. Nos tocará lidiar con disturbios. Los Sídhe no olvidan fácilmente.

‒Que Dios nos asista ‒masculló el inspector, acercándose a un grupo de faunos que exigían explicaciones, cada vez más airados.

‒¿Te quedas por aquí, Lizzie? ‒sondeó Palmer.

‒Creo que sí. A ver si algún vecino chismoso ha visto algo más. ¿Y tú?

‒Voy a dar una vuelta ‒repuso el Detective‒. Necesito pensar. Te veo en un rato.

Se caló bien su viejo sombrero, protegiéndose de la fina llovizna que empezaba a caer, y puso rumbo al Café Giannoli, que no cerraba nunca. La rolliza Penny le recibió con una sonrisa agotada, ofreciéndole un expreso.

‒¿Una mala noche, Will? ‒inquirió.

‒Una mala vida, Penn ‒respondió él, acodándose en la barra‒. ¿Qué clase de mundo es este, si ya hemos empezado a matar a las hadas?